|

毎年十月の第一土・日曜に開催される羽田八幡宮の例祭は、八幡神社の花祭ともいわれるようであるが、花ははなでも手筒花火の祭典である。

三河地方は徳川家康の出身地のせいか、江戸幕府が成立後も、ここだけは民間で火薬の製法や研究を認めた、と伝えられる。

そこから登場したのが、手筒花火で、市内の吉田神社に発祥地の碑が建っている (右写真)

毎年十月の第一土・日曜に開催される羽田八幡宮の例祭は、八幡神社の花祭ともいわれるようであるが、花ははなでも手筒花火の祭典である。

三河地方は徳川家康の出身地のせいか、江戸幕府が成立後も、ここだけは民間で火薬の製法や研究を認めた、と伝えられる。

そこから登場したのが、手筒花火で、市内の吉田神社に発祥地の碑が建っている (右写真)

そういう訳で、豊橋市のみならず、この周辺には手筒花火をあげる風習が

残っている。

2000年10月7日、豊橋駅の西方十分ほどのところにある羽田八幡宮で行なわれた手筒花火を見る機会をえた。

祭りの規模は、吉田神社の祇園祭と肩を並べるもので、市中心部の二十ヶ町の氏子が手筒花火を七百本も奉納するものである。

境内が狭いため、十六時半から始めても一日では終わらず、翌日は場所を変えて行うが深夜までかかるというから大変である。

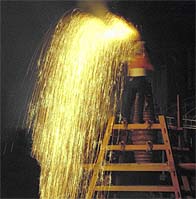

この祭は、穀豊穣を祈願して始まったものであるが、成人男子の度胸試しも兼ねていて、これに参加して一人前とされた (右写真)

残っている。

2000年10月7日、豊橋駅の西方十分ほどのところにある羽田八幡宮で行なわれた手筒花火を見る機会をえた。

祭りの規模は、吉田神社の祇園祭と肩を並べるもので、市中心部の二十ヶ町の氏子が手筒花火を七百本も奉納するものである。

境内が狭いため、十六時半から始めても一日では終わらず、翌日は場所を変えて行うが深夜までかかるというから大変である。

この祭は、穀豊穣を祈願して始まったものであるが、成人男子の度胸試しも兼ねていて、これに参加して一人前とされた (右写真)

竹の筒に、四キロから五キロの火薬を詰め、杉の皮で包んだ手筒を身体の脇に抱えるが、火を点けると火の粉がふりそそぎ、最後に、ドンと音が

して、筒の底からすざましい火を吹く。 このハレと呼ばれるところまで、恐怖に耐える姿は、勇猛果敢な感じがし、これに耐えたら、一人前の大人と認められたのは分かるような気がした。

その他に、大筒という一人では待てない大きなものがあり、これは神輿にして、各町内からみんなで担いて、神社に練り込んでくる。

小生が来た時には、到着していたが・・・

して、筒の底からすざましい火を吹く。 このハレと呼ばれるところまで、恐怖に耐える姿は、勇猛果敢な感じがし、これに耐えたら、一人前の大人と認められたのは分かるような気がした。

その他に、大筒という一人では待てない大きなものがあり、これは神輿にして、各町内からみんなで担いて、神社に練り込んでくる。

小生が来た時には、到着していたが・・・

大筒への点火は、竹笹に付けた花火で振込み棒へ火をつけ、これを振り回し、水という字を三回ほど書くのである (右写真)

この振込み棒での儀式の間、火の粉を被り、大筒への着火を防ぐ役目の

人がいた。 過去の経験から火傷になることはないのだろうが、経験をしたことがない人にとって、怖いことは間違いない。

この儀式が終わると、大筒へ着火されるのだが、手筒と違い、噴き出す勢いはすごかった (右写真)

人がいた。 過去の経験から火傷になることはないのだろうが、経験をしたことがない人にとって、怖いことは間違いない。

この儀式が終わると、大筒へ着火されるのだが、手筒と違い、噴き出す勢いはすごかった (右写真)

回りはぱっと明るくなり、その様子を見守っている氏子の姿を映し出された。 この他に、乱玉というものもあり、大筒と乱玉を合わせて、二日間で四十台にも上ると、聞いた。

一時間半ほどの後、案内いただいた方に声を掛けられて、我に帰り、花祭の見学を終えた。

帰宅の車の中でも、瞼の奥に残像に残る風景だった。

|