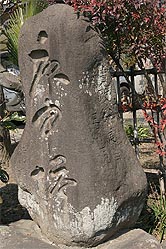

庚 申 塔 ・ 庚 申 塚

|

|

庚申塔は、庚申信仰に基づいて建てられた石塔のことで、塚の上に石塔を建てることから庚申塚、

塔の建立に際して供養を伴ったことから庚申供養塔とも呼ばれる。 |

□ 岐 阜 県

中山道の美濃路を歩く

|

|

| 旧細久手宿 | 旧大井宿(恵那市)上宿 |

|

細久手宿に入った小高いところに庚申堂がある。 | |

□ 愛 知 県

|

| 春日井市将軍地蔵堂境内 |

|

下街道を歩いていて、春日井市明知町の将軍地蔵堂を訪れた時、 境内の右側に石仏群があったが、その中に庚申と書かれた石碑が二柱あった。 |

□ 長 野 県

中山道の木曾路と信濃路を歩く

|

|

|

| 南木曽町大妻籠 | 塩尻市日出塩長泉院 | 塩尻市洗馬 |

|

|

|

| 塩尻市平出 | 長和町下和田 | 旧望月宿城光院 |

|

馬篭宿と妻籠宿の間にある大妻籠には、道標を兼ねた庚申塚があった。 | ||

□ 群 馬 県

中山道の上州路を歩く

|

|

|

| 安中市松井田町横川 矢野沢橋脇 | 安中市松井田町五料 碓井神社 | 同 左 丸山坂の下 |

|

|

|

| 安中市郷原 自性寺 | 安中市原市 | 安中市松井田町 |

|

|

|

| 安中市中宿 蓮華寺付近 | 旧板鼻宿の江戸側入口付近 | 同左南窓寺付近 |

|

|

|

| 高崎市下横町 興禅寺付近 | 高崎市新後閑町 荘巌寺前 | 旧板鼻宿の中央付近 |

|

|

|

| 旧新町宿 弁天社境内 | 旧新町宿 神流川畔 | 安中市松井田町新堀 |

|

|

|

| 旧新町宿 専福寺付近 | 旧倉賀野宿 倉賀野神社 | 旧倉賀野宿 安楽寺 |

|

五料の夜泣き地蔵がある丸山坂の下の青面金剛塔には、元文五年と刻まれていた。 | ||

□ 埼 玉 県

中山道の武州路を歩く

|

|

|

| 上里町金久保 陽雲寺 | 上里町金久保 金下公会堂の南 | 旧深谷宿京側入口付近 |

|

|

|

| 深谷市普済寺 普済寺入口 | 深谷市岡部 清心寺の近く | 熊谷市新堀 玉井団地 |

|

陽雲寺は、新田義貞の臣である畑時能の墓所がある寺である。 | ||

|

|

|

| 熊谷市久下熊久 東竹禅院 | 北本市東間一丁目 東間浅間神社境内 | 同 左 |

|

|

|

| 上尾市大字上 町谷境交差点の南 | 上尾市上町 | 上尾市愛宕 愛宕神社境内 |

|

東竹禅院には、観世音像に混じって、寛政五年の庚申塔が建っていた。 | ||

|

|

|

| さいたま市東区東大成二丁目 | さいたま市浦和区針ヶ谷 大原陸橋東交差点付近 | 上尾市栄町 馬喰新田交差点付近 |

|

|

|

| さいたま市大宮区浅間町二丁目 | 同 左 (庚申神社はおおみや市民会館の東手) | 戸田市下戸田二丁目 |

|

|

|

| さいたま市南区根岸四丁目 薬師堂境内 | 戸田市川岸一丁目 戸田薬師堂入口 | 同 左 |

|

宮原一丁目バス停から50mほどのところに赤い鳥居と猿田彦大神と表示されたお堂があった。 その中に、

青面金剛像と二鶏、三猿が陽刻された庚申塔があった。 教育委員会の案内によると、

「 東大成の庚申塔といわれるもので、高さが142cm、幅が45cm

の大きさ。 元禄十年(1697)、井上、清水、黒須、吉田、小川などの十四名とおまつ、

お加めなど、二十二名の女性の名が刻まれ、平方村(上尾市)の石屋、治兵衛に注文

され製作された。 」 とあった。 | ||

□ 東 京 都

|

|

|

| 板橋区仲宿 遍照寺境内 | 板橋区志村二丁目 清水坂上 | 板橋区板橋三丁目 観明寺 |

|

|

|

| 文京区向ヶ丘1−11−3 大円寺 | 板橋区蓮沼町 南蔵院 | 豊島区西巣鴨3丁目 巣鴨庚申塚 |

|

遍照寺の境内は、江戸時代、幕府の伝馬や公文書伝達用の立馬などのつなぎ場だったところ。 寛政十年(1798)の

馬頭観音などの馬頭観音像に混じり、庚申塔も幾つかあったが、長い間放置されたままになって

いたせいか、かなり傷んでいた。 | ||

|

|

| 大田区南馬込五丁目 長遠寺 | 江東区清澄三丁目 清澄庭園内 |

| 庚申塔は寺の前にあるが、長遠寺は天仁元年(1108)草創の古刹で、はじめは馬込村字堂寺にあったが、文亀二年(1502) に現在地に移ったとされ、 三代将軍家光が崇敬したといわれる十一面観世音立像を安置 している。 | 清澄庭園の目立たないところにある。 右側の庚申塔は高さ89.5cm、寛文十年(1670)の在銘。 中央は法印慶光 供養塔(阿弥陀仏)で、高さ141cm、延宝七年(1679)の在銘。 左側の手前は馬頭観音供養塔で高さ44cm、安永 三年(1774)の在銘。 奥の庚申塔は高さ67.5cm、文化十二年(1815)の在銘がある。 これらは江東区の指定文化 財である。 |

|

|

| 渋谷区幡ヶ谷2丁目36番 清岸寺境内 |

杉並区永福1-6-15 天長山永昌寺の門前 |

| 墓地入口右手の六地蔵尊の背後の舟形光背地蔵尊(念仏供養塔)のとなり、 浮彫りの片膝をたてた猿型半跏像の庚申塔があるが、このような形態をした庚申塔はめずらしい。 |

二体の地蔵像の隣に、三体の庚申塔が祀られていた。 案内板には四体とあったが、もう一体はどこにあるのかなあ? |

|

|

|

| 杉並区下高井戸四丁目 庚申堂 |

同左内にある庚申塔 | 世田谷区南烏山四丁目 |

| 甲州街道の鎌倉街道入口交差点を右折し、旧鎌倉街道を浜田山方向へ向かうと三叉路があり、そこの庚申堂が祀られている。 | 左側の庚申塔は、元禄十一年十一月吉日鈴木七兵衛ら十一名が建立したもので、青面金剛と日月、三猿を刻んだもの。 右側の庚申塔は、元禄九年十一月吉日吉田佐市郎ほか十四名の建立で、奉庚申信仰敬白・・などの文字のみの簡素なもの。 | 甲州街道の旧烏山村中宿の烏山川に架かっていた大橋の跡地に安置されているもので、武州烏山宿大橋場跡の記念碑の隣に、 下山地蔵を中心として、三基の庚申塔が祀られている。 右側の笠付の庚申塔は、元禄十三年(1701)の建立で、 右側の庚申塔は、三猿の部分から下が欠けてなかった。 その隣のものは、全体的に摩耗していた。 |

|

|

|

|

| 調布市国領町一丁目 庚申堂 |

府中市白糸台一丁目 | 同 左 | 国立市谷保6218 南養寺境内 |

| どういういわれのものか、わからなかったが、小さなお堂に祀られていた。 | 府中の国府から東海道へ出るための古道の品川道に建っていたもの。 | 庚申塔の文字があり、庚申塔だが、その側面には、東品川 西府中 道 上車返村 とあって、 道標を兼ねていたことが分かる。 | 旧上谷保村は甲州街道に面していたが、南養寺の境内にある二基の庚申塔はどこにあったものだろうか? |

|

|

| 永福稲荷神社 梵字庚申塔 | 同 青面金剛塔 |

|

八王子市新町の永福稲荷神社の境内には高さは同じ位二基の庚申塔があった。 | |

□ 兵 庫 県

西国街道を歩いて見付けた

|

|

| 旧武庫村 | 旧昆陽宿 |

|

現在の尼崎市西昆陽2丁目にあったが、庚申塔といわず、青面金剛と呼んでいた。 | |

Copyright(C)2009-2013 M.Tanuma All Rights Reserved.