狛 犬( imperial guardian lion )

|

photographs by Max(Masayoshi) Tanuma

|

|

狛犬(こまいぬ)は、向かって右側の像は阿形(あぎょう)で、角はなく口は開いている。

向かって左側の像は吽形(うんぎょう)で、1本の角があり、口を閉じていることが多い。

両方の像を合わせて、狛犬と称するようで、神社や寺院の入口の両脇、あるいは本殿や本堂の正面左右などに一対で置かれている。

狛犬は最初は宮廷で祀られていたが、神社に祀られるようになったのは、かなり後のようである。

|

石 造 狛 犬

狛犬には獅子をイメージしたものと犬をイメージしたものがあるように思える。 狛犬は朝鮮を経由して、仏教

と共に入ってきたため、高麗の犬という意味とされる説がある。 狛犬はあくまで想像上の神獣であるが、

高麗国からも珍しい動物も輸入された訳で、その中に、犬が混じっていたことは間違いなく、箱根宿の誕生時に

狼予防に高麗犬が活躍したという記述があることから、犬の狛犬ができたという説はあながち否定できないだろう。

□ 群 馬 県

□ 埼 玉 県

|

|

|

北本市 本宿天神社 吽形 |

同 左 阿形 |

|

北本市の多聞寺交差点を左折すると、天神社があった。 社殿は、道から少し奥に入ったところにあり、御神体は、

菅原道真坐像である。

|

□ 東 京 都

□ 神奈川県

|

|

與瀬(よせ)神社

吽形 |

同 左 阿形 |

|

相模原市緑区の相模湖にある與瀬神社に鎮座していた狛犬である。

神社は室町時代の後期にはあったというが、これらの狛犬はいつのものかは分からなかったが、

表情が豊かと思い収録した。

|

□ 長 野 県

□ 岐 阜 県

□ 愛 知 県

□ 滋 賀 県

□ 大阪府

|

|

上宮天満宮

吽形 |

同 左 阿形 |

|

高槻市の上宮天満宮にある狛犬で、上宮型狛犬と呼ばれるもの。

宝暦九年十一月(1759)に芥川在の石大工、西田新九郎正義により、

作られたもので、高槻市内最古のものである。

細かい技を生かすことが出来る柔らかい砂石を素材にしたこの作品は、

浪速狛犬と総称される関西圏の多くのものの内、獅子舞の獅子頭に似た四角い顔と毛筋を、はっきり表現した、新しいデザインにより、

上宮型狛犬として主流となった。

|

陶磁器で作られたもの

|

|

|

|

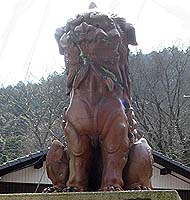

金毘羅宮参道の吽形像

|

金毘羅宮参道の阿形像 |

|

備前岡山の長栄講により天保15年(1844)に寄進されたもので、

高さは5メートルあり、備前焼の狛犬では一、二を争う大きなである。

備前伊部村の木村長十郎等の作。

|

木造 狛 犬

中山道を歩いた時、草津宿付近の大宝神社に寄った。

京都国立博物館に寄託されている大宝神社の木製狛犬は、平安時代の最高の傑作とされ、各地の狛犬の原型になっていると、いう。

鎌倉時代のものが、大宝神社の本殿に鎮座していると聞いたが、中に入れなかったので、見ることはできなかった。

木製

のルーツについての資料がなので、分からないが、石製に比べると古いのではないだろうか?

き つ ね

稲荷神社の前には、狛犬の代わりに狐の像が置かれる例が多い。

その他

Copyright(C)2008-2011 M.Tanuma All Rights Reserved.

|